¿Crees que tomas decisiones de manera lógica y objetiva? La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro no solo procesa la realidad, sino que también la reinterpreta para hacernos sentir en control. Este fenómeno, conocido como disonancia cognitiva, influye en cómo justificamos nuestras creencias y decisiones, incluso cuando los hechos las contradicen.

¿Cómo lo sabemos? En la década de 1960, un grupo de neurocientíficos llevó a cabo una serie de investigaciones que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cerebro y la conciencia. Todo comenzó con un procedimiento médico radical destinado a tratar la epilepsia severa: la sección del cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. Aunque esta cirugía resultó ser eficaz para reducir las convulsiones, los efectos secundarios en la cognición y la percepción abrieron una nueva puerta al conocimiento sobre cómo funciona nuestra mente.

El procedimiento y sus consecuencias inesperadas

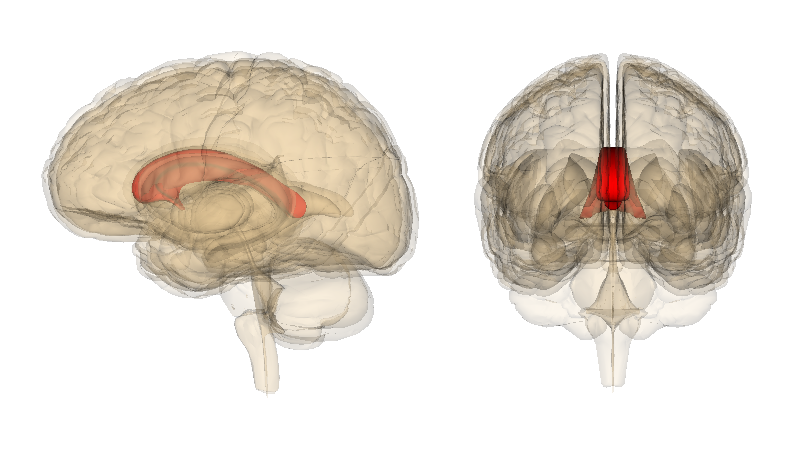

El cuerpo calloso es un puente neuronal que permite la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. En pacientes con epilepsia severa, las crisis pueden propagarse rápidamente de un hemisferio a otro a través de esta conexión. Para evitarlo, los cirujanos comenzaron a realizar una intervención conocida como callosotomía, que consistía en cortar esta vía de comunicación.

Lo más sorprendente fue que, después de la cirugía, los pacientes parecían llevar vidas relativamente normales. No mostraban signos evidentes de discapacidad intelectual ni problemas significativos en su comportamiento diario. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a analizar más de cerca cómo procesaban la información, encontraron algo fascinante: los dos hemisferios parecían operar de manera independiente, como si fueran dos mentes en un solo cuerpo.

Roger Sperry y Michael Gazzaniga: los pioneros del cerebro dividido

El neurocientífico Roger Sperry y su entonces estudiante Michael Gazzaniga fueron los encargados de estudiar en profundidad las consecuencias de la callosotomía. Mediante una serie de experimentos ingeniosos, demostraron que cada hemisferio tiene funciones y capacidades distintas, y que sin la conexión del cuerpo calloso, estos operan de manera aislada.

Uno de los experimentos más famosos consistía en mostrar imágenes a cada hemisferio por separado. Como la mitad derecha del campo visual es procesada por el hemisferio izquierdo y viceversa, los investigadores podían presentar una imagen solo a un hemisferio mediante una pantalla especial.

El hallazgo clave fue el siguiente:

- Si se mostraba una imagen a la mitad derecha del campo visual (procesada por el hemisferio izquierdo, que controla el lenguaje), el paciente podía nombrar lo que veía sin problema.

- Si la misma imagen se mostraba en el campo visual izquierdo (procesada por el hemisferio derecho, que no tiene acceso directo al lenguaje), el paciente no podía verbalizar lo que veía, pero sí podía señalarlo con la mano izquierda.

Este descubrimiento reveló que cada hemisferio podía recibir y procesar información, pero sin el cuerpo calloso, la comunicación entre ambos estaba bloqueada.

Implicaciones sobre la conciencia y la identidad

Los estudios de Sperry y Gazzaniga llevaron a una pregunta filosófica profunda: ¿tenemos una sola conciencia o varias dentro de nuestro cerebro? Si cada hemisferio es capaz de procesar información de manera independiente, ¿somos en realidad dos mentes en un solo cuerpo?

Otro descubrimiento clave fue el fenómeno del intérprete cerebral. Gazzaniga notó que el hemisferio izquierdo, al ser el responsable del lenguaje y la racionalización, intentaba siempre crear una narrativa coherente sobre lo que estaba sucediendo, incluso cuando no tenía acceso a toda la información.

Por ejemplo, si se mostraba una imagen a la mitad derecha del campo visual y otra diferente a la mitad izquierda, el hemisferio izquierdo (que controla el habla) solo podía ver una de ellas. Sin embargo, si se le pedía al paciente que explicara su elección, el hemisferio izquierdo inventaba una justificación lógica, aunque no tuviera idea de la verdadera razón detrás de su decisión.

Esto sugiere que el cerebro está constantemente buscando explicaciones para lo que hacemos, incluso cuando no somos conscientes de la verdadera causa de nuestras acciones. Este hallazgo tiene implicaciones profundas sobre el autoengaño, la disonancia cognitiva y la manera en que justificamos nuestras creencias y comportamientos.

Conociendo a tu intérprete cerebral

Los estudios sobre el cerebro dividido no solo revolucionaron la neurociencia, sino que también impactaron profundamente en disciplinas como la psicología, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. Uno de los hallazgos más relevantes es que la percepción de una identidad unificada en realidad es una construcción de nuestro cerebro. Esta idea es clave para comprender fenómenos como la disonancia cognitiva, el autoengaño y hasta la toma de decisiones en la vida cotidiana.

Uno de los descubrimientos más fascinantes que surgió de los experimentos de Gazzaniga fue el concepto del intérprete cerebral. Nuestro hemisferio izquierdo, al ser el centro del lenguaje y la racionalización, no soporta la incertidumbre. Cuando se enfrenta a información incompleta o contradictoria, en lugar de reconocer su ignorancia, inventa explicaciones para mantener la coherencia de nuestra percepción del mundo. Esto significa que, muchas veces, nuestras justificaciones no son el resultado de un análisis objetivo, sino de una narrativa creada por nuestro propio cerebro para proteger nuestra sensación de control y consistencia.

Este mecanismo explica por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión, incluso cuando se nos presentan pruebas contundentes en contra de nuestras creencias previas. Cuando alguien nos desafía con hechos que contradicen nuestras convicciones, el intérprete cerebral puede generar excusas o reinterpretaciones para minimizar la disonancia cognitiva y proteger nuestra visión del mundo.

Esta resistencia al cambio es una de las bases de la disonancia cognitiva, un término acuñado por el psicólogo Leon Festinger en 1957 para describir la tensión psicológica que sentimos cuando tenemos dos pensamientos o creencias incompatibles entre sí.

Festinger estudió este fenómeno en profundidad a través de su famoso experimento sobre la teoría de la disonancia cognitiva. En un estudio clásico, pidió a un grupo de participantes que realizara una tarea tediosa y aburrida. Luego, les ofreció una pequeña cantidad de dinero (1 dólar) o una suma mayor (20 dólares) para que convencieran a otra persona de que la tarea había sido divertida.

Curiosamente, los que recibieron solo 1 dólar fueron los que más cambiaron su percepción y empezaron a convencerse de que la tarea realmente había sido interesante. Festinger concluyó que, debido a la insuficiencia de la recompensa externa, los participantes ajustaban su actitud para reducir la disonancia entre lo que habían dicho y lo que realmente sentían.

En sus libros, más tarde Gazzaniga profundizó en cómo estos mecanismos de justificación tienen efectos en múltiples aspectos de nuestra vida. Desde la manera en que recordamos eventos hasta la forma en que tomamos decisiones económicas o políticas, nuestro cerebro constantemente fabrica narrativas que nos permiten mantener un sentido de coherencia interna. Incluso en contextos judiciales, los estudios han demostrado que los testigos pueden modificar sus recuerdos para alinearlos con nuevas evidencias, ¡sin siquiera ser conscientes de ello!

En términos más amplios, estos descubrimientos han inspirado avances en inteligencia artificial y neurociencia computacional. El concepto de dos sistemas operando en paralelo, con distintas especializaciones pero interdependientes, ha sido tomado como modelo para el desarrollo de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo.

Desde el punto de vista psicosocial

Leon Festinger no solo definió la disonancia cognitiva en términos individuales, sino que también exploró su impacto en los grupos sociales. Su teoría sugiere que cuando experimentamos una contradicción entre nuestras creencias y nuestras acciones, buscamos reducir esa incomodidad ajustando nuestra percepción de la realidad o alineándonos con un grupo que refuerce nuestras creencias preexistentes. Esto ayuda a explicar fenómenos como el sesgo de confirmación, donde tendemos a aceptar solo la información que respalda lo que ya creemos, descartando cualquier evidencia contraria.

En la política, la disonancia cognitiva es una de las razones por las que las personas se aferran a sus posturas incluso frente a pruebas irrefutables de que podrían estar equivocadas. Un estudio de Nyhan y Reifler (2010) sobre la persistencia de creencias erróneas demostró que, cuando se presentan datos que contradicen una convicción fuerte, muchas personas no solo los rechazan, sino que refuerzan aún más su creencia original. Este mecanismo contribuye a la polarización política y a la resistencia al cambio social.

Otro ejemplo se encuentra en el ámbito del consumo y la publicidad. Las marcas explotan la disonancia cognitiva para fomentar la fidelidad del cliente. Si una persona invierte mucho dinero en un producto y luego descubre que no es tan bueno como esperaba, en lugar de aceptar la decepción, es probable que justifique su compra defendiendo a la marca de las pruebas que haya en su contra, o recurriendo a argumentos como “bueno, al menos tiene buen diseño” o “seguro que mejora con el tiempo”. Esta estrategia es utilizada en campañas de marketing para reforzar la lealtad del consumidor, ya que admitir que se cometió un error genera demasiado malestar psicológico.

En las redes sociales, la disonancia cognitiva también se manifiesta en la manera en que las personas construyen y mantienen su identidad digital. Dado que las plataformas fomentan una representación idealizada de la vida, los usuarios pueden llegar a modificar su percepción sobre sí mismos para que coincida con la imagen que proyectan en línea. Este fenómeno contribuye al estrés, la ansiedad y, en algunos casos, al agotamiento emocional, ya que mantener una versión «coherente» de uno mismo en el mundo digital puede ser desgastante.

En términos de relaciones interpersonales, la disonancia cognitiva nos ayuda a entender por qué las personas justifican el maltrato o las dinámicas tóxicas. En lugar de aceptar que una relación es dañina, alguien puede convencerse a sí mismo de que “en el fondo, es una buena persona” o “yo tengo la culpa por hacerlo enojar”. Este mecanismo puede dificultar la toma de decisiones racionales y mantener a las personas atrapadas en círculos viciosos de comportamiento.

Comprender estos procesos no solo nos permite reconocer cuándo estamos atrapados en una narrativa autoimpuesta, sino que también nos ayuda a ser más empáticos con los demás. La disonancia cognitiva no es un defecto, sino un mecanismo de adaptación del cerebro. Aprender a identificarla y cuestionar nuestras propias certezas nos da mayor flexibilidad cognitiva y nos permite evolucionar de manera más consciente.

Finalmente, en un nivel más filosófico, los estudios de Sperry y Gazzaniga han cambiado la manera en que entendemos la identidad y la conciencia. Si nuestros pensamientos, recuerdos y emociones dependen de un delicado equilibrio entre dos hemisferios que pueden operar por separado, ¿hasta qué punto podemos decir que tenemos una única mente? ¿Somos realmente individuos coherentes o solo una colección de impulsos y narrativas que nuestro cerebro ensambla en tiempo real?

Lejos de ser meras cuestiones académicas, estas preguntas tienen implicaciones directas en nuestra vida diaria. Conocer que nuestra mente tiene mecanismos automáticos para proteger su sentido de coherencia nos permite cuestionar nuestras certezas con mayor humildad. Nos invita a examinar nuestras creencias con un escepticismo saludable y a ser más comprensivos con los demás cuando se aferran a sus propias narrativas.

En un mundo cada vez más polarizado, donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, esta capacidad de reflexión crítica puede ser una de nuestras herramientas más valiosas para evolucionar como individuos y como sociedad.